Mon père fut rayé de la liste des suspects (ce qui pendant vingt et un mois avait été l'objet unique de notre ambition) le 21 juillet 1794, à l'aide des beaux yeux de ma jolie cousine Joséphine Martin.

Il fit alors de longs séjours à Claix (c'est-à-dire à Furonières). Mon indépendance prit naissance, comme la liberté dans les villes d'Italie vers le VIIIème siècle, par la faiblesse de mes tyrans.

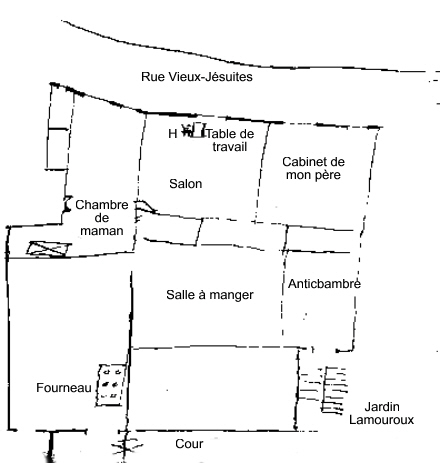

Pendant les absences de mon père j'inventai d'aller travailler rue des Vieux-Jésuites dans le salon de notre appartement où depuis quatre ans personne n'avait mis les pieds.

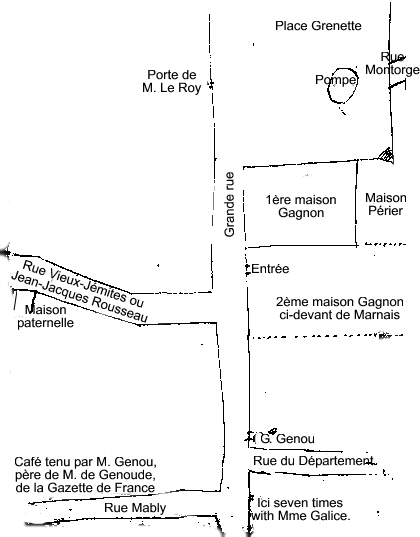

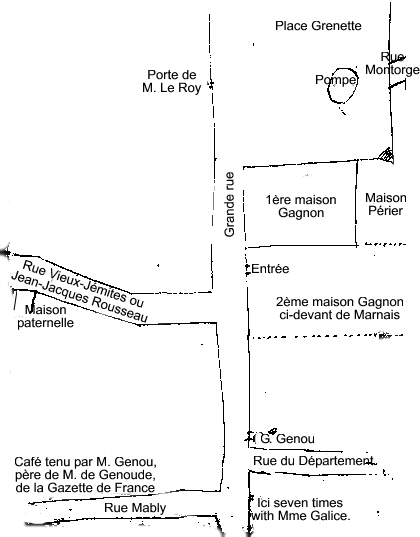

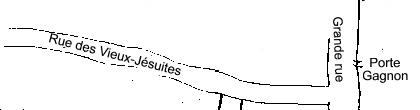

Cette idée, fille du besoin du moment comme toutes les inventions de la mécanique, avait d'immenses avantages. D'abord j'allais seul rue des Vieux-Jésuites, à deux cents pas de la maison Gagnon ; secundo j'y étais à l'abri des incursions de Séraphie qui chez mon grand-père venait, quand elle avait le diable au corps plus qu'à l'ordinaire, visiter mes livres et fourrager mes papiers.

Tranquille dans le salon silencieux où était le beau meuble brodé par ma pauvre mère, je commençai à travailler avec plaisir. J'écrivis ma comédie appelée, je crois, M. Piklar.

Pour écrire j'attendais toujours le moment du génie.

Je n'ai été corrigé de cette manie que bien tard. Si je l'eusse chassée plus tôt j'aurais fini ma comédie de Letellier et Saint-Bernard que j'ai portée à Moscou et, qui plus est, rapportée (et qui est dans mes papiers, à Paris). Cette sottise a nui beaucoup à la quantité de mes travaux. Encore en 1806, j'attendais le moment du génie pour écrire. Pendant tout le cours de ma vie, je n'ai jamais parlé de la chose pour laquelle j'étais passionné, la moindre objection m'eût percé le cœur. Aussi je n'ai jamais parlé littérature. Mon ami alors intime M. Adolphe de Mareste (né à Grenoble vers 1782) m'écrivit à Milan pour me donner son avis sur la Vie de Haydn, Mozart et Métastase. Il ne se doutait nullement que j'en fusse the author.

Si j'eusse parlé vers 1795 de mon projet d'écrire, quelque homme sensé m'eût dit : « Écrivez tous les jours pendant deux heures, génie ou non. » Ce mot m'eût fait employer dix ans de ma vie dépensés niaisement à attendre le génie.

Mon imagination avait été employée à prévoir le mal que me faisaient mes tyrans et à les maudire ; dès que je fus libre, en H, dans le salon de ma mère, j'eus le loisir d'avoir du goût pour quelque chose. Ma passion fut : les médailles moulées en plâtre sur des moules ou creux de soufre. J'avais eu auparavant une petite passion : l'amour des épinaux, bâtons noueux pris dans les haies d'aubépine, je crois ; la chasse.

Mon père et Séraphie avaient comprimé les deux. Celle pour les épinaux disparut sous les plaisanteries de mon oncle ; celle pour la chasse, appuyée sur les rêveries de volupté nourries par le paysage de M. Le Rayet sur les images vives que mon imagination avait fabriquées en lisant l'Arioste, devint une fureur, me fit adorer la Maison rustique, Buffon, me fit écrire sur les animaux, et enfin n'a péri que par la satiété. A Brunswick, en 1808, je fus un des chefs de chasses où l'on tuait cinquante ou soixante lièvres avec des battues faites par des paysans. J'eus horreur de tuer une biche, cette horreur a augmenté. Rien ne me semble plus plat aujourd'hui que de changer un oiseau charmant en quatre onces de chair morte.

Si mon père, par peur bourgeoise, m'eût permis d'aller à la chasse, j'eusse été plus leste, ce qui m'eût servi pour la guerre. Je n'y ai été leste qu'à force de force.

Je reparlerai de la chasse, revenons aux médailles.