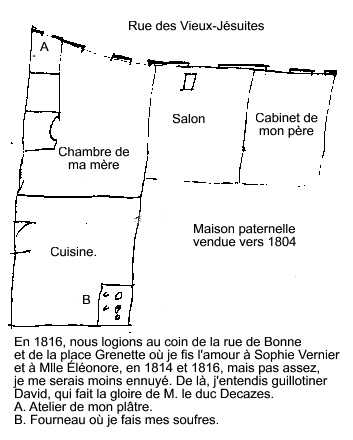

Après quatre ou cinq ans du plus profond et du plus plat malheur, je respirai seulement alors quand je me vis seul et fermé à clef dans l'appartement de la rue des Vieux-Jésuites, jusque-là abhorré par moi. Pendant ces quatre ou cinq ans, mon cœur fut rempli du sentiment de la haine impuissante. Sans mon goût pour la volupté, je serais peut-être devenu, par une telle éducation dont ceux qui la donnaient ne se doutaient pas, un scélérat noir ou un coquin gracieux et insinuant, un vrai jésuite, et je serais sans doute fort riche. La lecture de la Nouvelle Héloïse et les scrupules de Saint-Preux me formèrent profondément honnête homme ; je pouvais encore, après cette lecture faite avec larmes et dans des transports d'amour pour la vertu, faire des coquineries, mais je me serais senti coquin. Ainsi c'est un livre lu en grande cachette et malgré mes parents qui m'a fait honnête homme.

L'histoire romaine du cotonneux Rollin, malgré ses plates réflexions, m'avait meublé la tête de faits d'une solide vertu (basée sur l'utilité et non sur le vaniteux honneur des monarchies ; Saint-Simon est une belle pièce justificative de Montesquieu, l'honneur base des monarchies ; il n'est pas mal d'avoir vu cela en 1734, époque des Lettres persanes, dans l'état d'enfance où à cette époque était encore la raison des Français).

Avec les faits appris dans Rollin, confirmés, expliqués, illustrés par la conversation continue de mon excellent grand-père et les théories de Saint-Preux, rien n'était égal à la répugnance et au mépris profond que j'avais pour les commandements of God and the Church expliqués par des prêtres que je voyais chaque jour s'affliger des victoires de la patrie et désirer que les troupes françaises fussent battues.

La conversation de mon excellent grand-père auquel je dois tout, sa vénération pour les bienfaiteurs de l'humanité si contraires aux idées du christianisme, m’empêcha sans doute d'être pris comme une mouche dans les toiles d'araignée par mon respect pour les cérémonies. (Je vois aujourd'hui que c'était la première forme de mon amour pour la musique 1, la peinture 2, et l'art de Vigano 3.) Je croirais volontiers que mon grand-père était un nouveau converti vers 1793. Peut-être s'était-il fait dévot à la mort de ma mère (1790), peut-être la nécessité d'avoir l'appui du clergé dans son métier de médecin lui avait-elle imposé un léger vernis d'hypocrisie en même temps que la perruque à trois rangs de boucles. Je croirais plutôt ce dernier, car je le trouvai ami, et de longue date, de M. l'abbé Sadin, curé de Saint-Louis (sa paroisse), de M. le chanoine Rey et de Mlle Rey, sa sœur, chez lequel nous allions souvent (ma tante Élisabeth y faisait sa partie), petite rue derrière Saint-André, plus tard rue du Département, même l’aimable et trop aimable abbé Hélie, curé de Saint-Hugues, qui m'avait baptisé et me l'a rappelé depuis au café de la Régence, à Paris, où je déjeunais vers 1803 pendant mon éducation véritable rue d'Angivilliers.

Il faut remarquer qu'en 1790 les prêtres ne prenaient pas les conséquences de la théorie et étaient bien loin d'être intolérants et absurdes comme nous les voyons en 1835. On souffrait fort bien que mon grand-père travaillât en présence de son petit buste de Voltaire et que sa conversation, excepté sur un seul sujet, fût ce qu'elle eût été dans le salon de Voltaire, et les trois jours qu'il avait passés dans ce salon étaient cités par lui même les plus beaux de sa vie quand l'occasion s'en présentait. Il ne s'interdisait nullement l'anecdote critique ou scandaleuse sur les prêtres, et pendant sa longue carrière d'observations cet esprit sage et froid en avait recueilli des centaines. Jamais il n'exagérait, jamais il ne mentait, ce qui me permet, ce me semble, d'avancer aujourd'hui que quant à l'esprit ce n'était pas un bourgeois, mais il était apte à concevoir des haines éternelles à l'occasion de torts très minimes et je ne puis laver son âme du reproche de bourgeoisie.

Je retrouve le type bourgeois, même à Rome, chez M I20 et sa famille, surtout M. Blois, le beau-frère enrichi Simonetti.

Mon grand-père avait une vénération et un amour pour les grands hommes qui choquèrent bien M. le curé actuel de Saint-Louis et M. le grand-vicaire actuel de l'évêque de Grenoble, lequel se fait un point d'honneur de ne pas rendre sa visite au préfet en sa qualité de prince de Grenoble, je crois (raconté par M. Rubichon et avec approbation, Civita-Vecchia, janvier 1835).

Le père Ducros, ce cordelier que je suppose homme de génie, avait perdu sa santé en empaillant des oiseaux avec des poisons. Il souffrait beaucoup des entrailles et mon oncle m'apprit par ses plaisanteries qu'il avait un priapisme. Je ne compris guère cette maladie qui me semblait toute naturelle. Le père Ducros aimait beaucoup mon grand-père, son médecin, auquel il devait en partie sa place de bibliothécaire, mais il ne pouvait s'empêcher de méprisoter un peu la faiblesse de son caractère, il ne pouvait tolérer les incartades de Séraphie qui allaient souvent jusqu'à interrompre la conversation, troubler la société, et forcer les amis à se retirer.

Les caractères à la Fontenelle sont fort sensibles à cette nuance de mépris non exprimé, mon grand-père combattait donc souvent mon enthousiasme pour le père Ducros. Quelquefois, quand le père Ducros arrivait à la maison avec quelque chose d'intéressant à dire, on m'envoyait à la cuisine ; je n'étais nullement piqué mais fâché de ne pas savoir la chose curieuse. Ce philosophe fut sensible à mes empressements et au goût vif que je montrais pour lui, et qui faisait que je ne quittais jamais la chambre quand il y était.

Il faisait cadeau à ses amis et amies de cadres dorés de deux pieds et demi sur trois, garnis d'une grande vitre derrière laquelle il disposait six ou huit douzaines de médailles en plâtre de dix- huit lignes de diamètre. C'étaient tous les empereurs romains et les impératrices, un autre cadre présentait tous les grands hommes de France, de Clément Marot à Voltaire, Diderot et d'Alembert. Que dirait le M. Rey d'aujourd'hui à une telle vue ?

Ces médailles étaient environnées avec beaucoup de grâce de petits cartons dorés sur tranche, et des volutes exécutées en même matière remplissaient les intervalles entre les médailles. Les ornements de ce genre étaient fort rares alors et je puis avouer que l'opposition de la couleur blanc mat des médailles et des ombres légères, fines, bien dessinées, qui marquaient les traits des personnages, avec la tranche dorée des cartons et leur couleur jaune d'or faisait un effet très élégant.

Les bourgeois de Vienne, Romans, La Tour-du-Pin, Voiron, etc., qui venaient dîner chez mon grand-père, ne se lassaient pas d'admirer ces cadres. Moi de mon côté monté sur une chaise, je ne me lassais pas d'étudier les traits de ces hommes illustres dont j'aurais voulu imiter la vie et lire les écrits.

Le père Ducros écrivait avec ses cartons dorés sur tranche dans la partie la plus élevée de ces cadres

HOMMES ILLUSTRES DE FRANCE

ou

EMPEREURS ET IMPÉRATRICES.

A Voiron par exemple chez mon cousin Allard du Plantier (descendant de l'historien et antiquaire Allard), ces cadres étaient admirés comme des médailles antiques ; je ne sais pas même si le cousin, qui n'était pas fort, ne les prenait pas pour des médailles antiques. (C'était un fils étiolé par un père homme d'esprit, comme Monseigneur par Louis XIV.)

Un jour, le père Ducros me dit :

« Veux-tu que je t'apprenne à faire des médailles ? »

Ce fut pour moi les cieux ouverts.

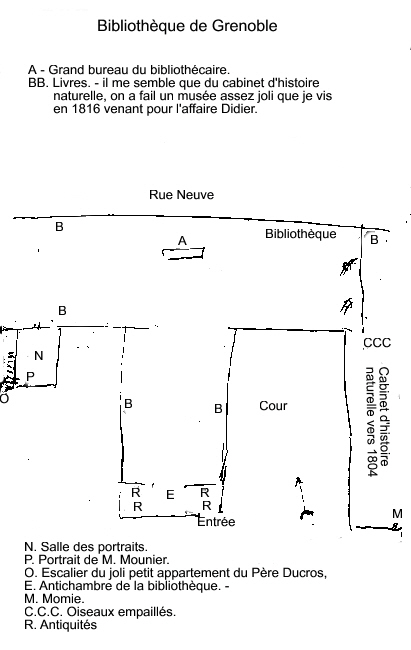

J'allai dans son appartement, vraiment délicieux pour un homme qui aime à penser, tel que je voudrais bien en avoir un pareil pour y finir mes jours.

Quatre petites chambres de dix pieds de haut, exposées au midi et au couchant, avec très jolie vue sur Saint-Joseph, les coteaux d'Eybens, le pont de Claix et les montagnes à l'infini vers Gap.

Ces chambres étaient remplies de bas-reliefs et de médailles moulées sur l'antique ou sur du moderne passable.

Les médailles étaient la plupart en soufre rouge (rougi par un mélange de cinabre), ce qui est beau et sérieux ; enfin il n'y avait pas un pied carré de la surface de cet appartement qui ne donnât une idée. Il y avait aussi des tableaux. « Mais je ne suis pas assez riche, disait le père Ducros, pour acheter ceux qui me plairaient. » Le principal tableau représentait une neige, ce n'était pas absolument mal.

Mon grand-père m'avait mené plusieurs fois dans cet appartement charmant. Dès que j'étais seul avec mon grand-père hors de la maison, hors de la portée de mon père et de Séraphie, j'étais d'une gaieté parfaite. Je marchais fort lentement car mon bon grand-père avait des rhumatismes que je suppose goutteux (car moi, son véritable petit-fils et qui ai le même corps, j'ai eu la goutte en mai 1835 à Civita-Vecchia).

Le père Ducros qui avait de l'aisance, car il a fait son héritier M. Navizet de Saint-Laurent, ancien entrepreneur de chamoiserie, était fort bien servi par un grand et gros valet, bonhomme qui était garçon de bibliothèque, et une excellente servante. Je donnais l'étrenne à tout cela par avis de ma tante Élisabeth.

J'étais neuf autant que possible par le miracle de cette abominable éducation solitaire et de toute une famille s'acharnant sur un pauvre enfant pour l'endoctriner, dont le système avait été fort bien suivi parce que la douleur de la famille mettait ce système dans ses goûts.

Cette inexpérience des choses les plus simples me fit faire bien des gaucheries chez M. Daru le père, de novembre 1799 à mai 1800.

Revenons aux médailles. Le père Ducros s'était procuré, je ne sais comment, une quantité de médailles en plâtre. Il les imbibait d'huile et sur cette huile coulait du soufre mêlé avec de l'ardoise bien sèche et pulvérisée.

Quand ce moule était bien froid, il y mettait un peu d'huile, l’entourait d'un papier huilé, haut, de A en B, de trois lignes, le moule au fond.

Sur le moule il versait du plâtre liquide fait à l'instant, et sur-le-champ du plâtre moins fin et plus fort, de façon à donner quatre lignes d'épaisseur à la médaille en plâtre. Voilà ce que je ne parvins jamais à bien faire. Je ne gâchais pas mon plâtre assez vite ou plutôt je le laissais s'éventer. C'est en vain que Saint-..., le vieux domestique, m'apportait du plâtre en poudre. Je retrouvais mon plâtre en gelée, cinq ou six heures après l'avoir placé sur le moule en soufre.

Mais ces moules, la chose la plus difficile, je les fis sur-le-champ, et fort bien, seulement trop épais. Je n'épargnais pas la matière.

J'établis mon atelier de plâtrier dans le cabinet de toilette de ma pauvre mère, je n'entrais dans cette chambre où personne n'entrait depuis cinq ans qu'avec un sentiment religieux, j'évitais de regarder vers le lit. Je n'aurais jamais ri dans cette chambre tapissée de papier de Lyon imitant bien le damas rouge.

Quoique je ne parvinsse jamais à faire un cadre de médailles comme le père Ducros, je me préparais éternellement à ce grand renom en faisant une quantité de moules en soufre (en B dans la cuisine).

J'achetai une grande armoire renfermant douze ou quinze tiroirs de trois pouces de haut où j'emmagasinais mes richesses.

Je laissai tout cela à Grenoble en 1799. Dès 1796 je n'en faisais plus de cas ; on aura fait des allumettes de mes précieux moules (ou creux) en soufre de couleur d'ardoise.

Je lus le dictionnaire des médailles de l'Encyclopédie méthodique.

Un maître adroit qui eût su profiter de ce goût m'eût fait étudier avec passion toute l'histoire ancienne ; il fallait me faire lire Suétone puis Denis d'Halicarnasse, à mesure que ma jeune tête eût pu recevoir les idées sérieuses.

FIN DE L’EXTRAIT

______________________________________

Published by Les Editions de Londres

© 2012- Les Editions de Londres

ISBN : 978-1-909053-61-8