Je fais de grandes découvertes sur mon compte en écrivant ces Mémoires. La difficulté n'est plus de trouver et de dire la vérité, mais de trouver qui la lise. Peut-être le plaisir des découvertes et des jugements ou appréciations qui les suivent me déterminera-t-il à continuer, l'idée d'être lu s'évanouit de plus en plus. Me voici à la page 501 et je ne suis pas encore sorti de Grenoble !

Ce tableau des révolutions d'un cœur ferait un gros volume in-8° avant d'arriver à Milan. Qui lirait de telles fadaises ? Quel talent de peintre ne faudrait-il pas pour les bien peindre, et j'abhorre presque également la description de Walter Scott et l'emphase de Rousseau. Il me faudrait pour lecteur une Mme Roland, et encore peut-être le manque de description des charmants ombrages de notre vallée de l'Isère lui ferait jeter le livre. Que de choses à dire pour qui aurait la patience de décrire juste ! Quels beaux groupes d'arbres, quelle végétation vigoureuse et luxuriante dans la plaine, quels jolis bois de châtaigniers sur les coteaux et, au-dessus, quel grand caractère impriment à tout cela les neiges éternelles de Taillefer ! Quelle basse sublime à cette belle mélodie !

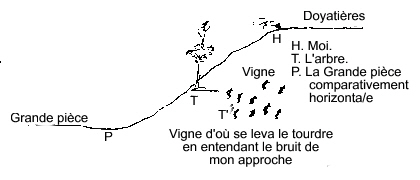

Ce fut, je crois, cet automne-là que j'eus le délicieux plaisir de tuer un tourdre, dans le sentier de la vigne au-dessus de la grand'pièce, précisément en face du sommet arrondi et blanc de la montagne de Taillefer. Ce fut un des plus vifs bonheurs de ma vie. Je venais de courir les vignes de Doyatières, j'entrais dans le sentier étroit, entre deux haies fort hautes et touffues, qui descend à la Grande pièce de H en P, quand tout à coup un gros tourdre s'élança avec un petit cri de la vigne en T' tout au haut de l'arbre T, un cerisier, je crois, fort élancé et peu chargé de feuillage.

Je le vis, je tirai dans une position à peu près horizontale car je n'étais pas encore descendu. Le tourdre tomba en donnant à la terre un coup que j'entends encore. Je descendis le sentier, ivre de joie.

Je rentrai, j'allai dire à un vieux domestique grognon et un peu chasseur :

« Barbier, votre élève est digne de vous ! »

Cet homme eût été beaucoup plus sensible au don d'une pièce de douze sous et d'ailleurs ne comprit pas un mot à ce que je lui disais.

Dès que je suis ému je tombe dans l'espagnolisme, communiqué par ma tante Élisabeth qui disait encore : Beau comme le Cid.

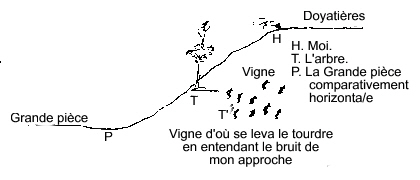

Je rêvais profondément en parcourant, un fusil à la main, les vignes et les hautains des environs de Furonières. Comme mon père, soigneux de me contrarier, défendait la chasse, et tout au plus la tolérait à grande peine par faiblesse, j'allais rarement et presque jamais a la chasse avec de vrais chasseurs. Quelquefois à la chasse au renard dans les précipices du rocher de Comboire avec Joseph Brun, le tailleur de nos hautains. Là, placé pour attendre un renard, je me grondais de ma rêverie profonde de laquelle il eût fallu me réveiller si l'animal eût paru. Il parut un jour à quinze pas de moi, il venait à moi au petit trot, je tirai et ne vis rien. Je le manquai fort bien. Les dangers des précipices à plomb sur le Drac étaient si terribles pour moi que je pensais fort ce jour-là au péril du retour ; on se glisse sur des rebords comme A et B avec la perspective du Drac mugissant au pied du rocher.

Les paysans avec lesquels j'allais (Joseph Brun et son fils, Sébastien Charrière, etc.), avaient gardé leurs troupeaux de moutons dans ces pentes rapides dès l'âge de six ans et nu-pieds ; au besoin ils ôtaient leurs souliers. Pour moi il n'était pas question d'ôter les miens, et j'allai deux ou trois fois au plus dans ces rochers.

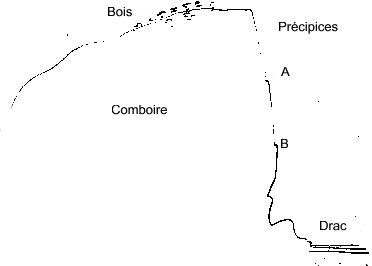

J'eus une peur complète le jour que je manquai le renard, bien plus grande que celle que j'eus, arrêté dans un chanvre en Silésie (campagne de 1813), en voyant venir vers moi tout seul dix-huit ou vingt cosaques. Le jour de Comboire je regardais à ma montre qui était d'or comme je fais dans les grandes circonstances pour avoir un souvenir net au moins de l'heure, et comme fit M. de Lavalette au moment de sa condamnation à mort (par les Bourbons). Il était huit heures, on m'avait fait lever avant jour, ce qui me brouille toujours toute la matinée. J'étais rêvant au beau paysage, à l'amour et probablement aussi aux dangers du retour, quand le renard vint à moi au petit trot. Sa grosse queue me le fit reconnaître pour un renard, car au premier moment je le pris pour un chien. En S, le sentier pouvait avoir deux pieds et en S' deux pouces, il fallait que le renard fît un saut pour passer de S' en H, sur mon coup de fusil il sauta sur des broussailles en B à cinq ou six pieds au-dessous de nous.

Les sentiers possibles, praticables même pour un renard, sont en fort petit nombre dans ce précipice ; trois ou quatre chasseurs les occupent, un autre lance les chiens, le renard marche et fort probablement il arrive sur quelque chasseur.

Une chasse dont ces chasseurs parlaient sans cesse est celle du chamois au Peuil de Claix, mais la défense de mon père était précise, jamais aucun d'eux n'osa m'y mener. Ce fut en 1795, je pense, que j'eus cette belle peur dans les rochers de Comboire.

Je tuai bientôt mon second tourdre (turdus grive), mais plus petit que le premier, à la nuit tombée, le distinguant à peine, sur un noyer dans le champ de M. de La Peyrouse, je crois, au-dessus de notre Pelissone (id est: de notre vigne Pelissone).

Je tuai le troisième et dernier sur un petit noyer bordant le chemin au nord de notre petit verger. Ce tourdre fort petit était presque verticalement sur moi et me tomba presque sur le nez. Il tomba sur le mur à pierres sèches et avec lui de grosses gouttes de sang que je vois encore.

Ce sang était signe de victoire. Ce ne fut qu'à Brunswick en 1808 que la pitié me dégoûta de la chasse, aujourd'hui, elle me semble un meurtre inhumain et dégoûtant, et je ne tuerais pas un cousin sans nécessité. La dernière caille que j'ai tuée à Civita-Vecchia ne m'a pas fait pitié pourtant. Les perdrix, cailles, lièvres, me semblent des poulets nés pour aller à la broche.

Si on les consultait avant de les faire naître dans des fours à l'Égyptienne, au bout des Champs-Élysées, probablement ils ne refuseraient pas.

Je me souviens de la sensation délicieuse un matin, partant avant jour avec Barbier et trouvant une belle lune et un vent chaud. C'était le temps des vendanges, je ne l'ai jamais oublié. Ce jour-là j'avais extorqué de mon père la permission de suivre Barbier, son factotum pour la direction de l'agriculture du domaine, à une foire à Sassenage ou les Balmes. Sassenage est le berceau de ma famille. Ils y étaient juges ou beyles et la branche aînée (Louis-Philippe dit bien l'aîné de ma race) y était encore établie en 1795 avec quinze ou vingt mille francs de rente qui, sans une certaine loi du 13 germinal, ce me semble, me seraient tombés en entier. Mon patriotisme n'en fut point ébranlé ; il est vrai qu'à cet âge, ne sachant pas ce que c'était que manquer et travailler désagréablement pour gagner le nécessaire, l'argent n'était pour moi que satisfaction de fantaisies, or je n'avais pas de fantaisies, n'allant jamais en société et ne voyant aucune femme ; l'argent n'était donc rien à mes yeux. Tout au plus aurais-je voulu acheter un fusil à deux coups.

J'étais alors comme un grand fleuve qui va se précipiter dans une cascade, comme le Rhin, au-dessus de Schaffhouse, dont le cours est encore tranquille mais qui va se précipiter dans une immense cascade. Ma cascade fut l'amour des mathématiques qui d'abord, comme moyen de quitter Grenoble, la personnification du genre bourgeois et de la nausée exactement parlant, et ensuite par amour pour elles-mêmes, absorbèrent tout.

La chasse qui me portait à lire avec attendrissement la Maison rustique et à faire des extraits de l'Histoire des Animaux de Buffon dont l'emphase me choquait, dès cet âge tendre, comme cousine-germaine de l'hypocrisie des prêtres de mon père, la chasse fut le dernier signe de vie de mon âme, avant les mathématiques.

J'allais bien le plus que je pouvais chez Mlle Victorine Bigillion mais elle fit, ce me semble, de grands séjours à la campagne ces années-là. Je voyais aussi beaucoup Bigillion, son frère aîné, La Bayette, Gall, Barral, Michoud, Colomb, Mante, mais le cœur était aux mathématiques.

Encore un récit et puis je serai tout hérissé d'x et d'y.

C'est une conspiration contre l'arbre de la Fraternité.

Je ne sais pourquoi je conspirai. Cet arbre était un malheureux jeune chêne très élancé, haut de trente pieds au moins, qu'on avait transplanté à son grand regret au milieu de la place Grenette, fort en deçà de l'arbre de la Liberté qui avait toute ma tendresse.

L'arbre de la Fraternité peut-être rival de l'autre, avait été planté immédiatement contre la cabane des châtaignes vis-à-vis les fenêtres de feu M. Le Roy.

Je ne sais à quelle occasion on avait attaché à l'arbre de la Fraternité un écriteau blanc sur lequel M. Jay avait peint en jaune, et avec son talent ordinaire, une couronne, un sceptre, des chaînes, tout cela au bas d'une inscription et en attitude de choses vaincues.

L'inscription avait plusieurs lignes et je n'en ai pareillement aucune mémoire, quoique ce fût contre elle que je conspirai.

Ceci est bien une preuve de ce principe : un peu de passion augmente l'esprit, beaucoup l'éteint. Contre quoi conspirâmes-nous ? Je l'ignore. Je ne me souviens, et encore vaguement, que de cette maxime : Il est de notre devoir de nuire à ce que nous haïssons autant qu'il est en nous. Et encore ceci est bien vague. Du reste pas le moindre souvenir de ce que nous haïssions et des motifs de notre haine, seulement l'image du fait et voilà tout, mais celle-ci fort nette.

Moi seul j'eus l'idée de la chose, il fallut la communiquer aux autres qui d'abord furent froids : Le corps de garde est si près ! disaient-ils ; mais enfin ils furent aussi résolus que moi. Les conspirateurs furent : Mante, Treillard, Colomb et moi, peut-être un ou deux de plus.

Pourquoi ne tirai-je pas le coup de pistolet ? Je l'ignore. Il me semble que ce fut Treillard ou Mante.

Il fallut se procurer ce pistolet, il avait huit pouces de long. Nous le chargeâmes jusqu'à la gueule. L'arbre de la Fraternité pouvait avoir trente-six ou quarante pieds de haut, l'écriteau était attaché à dix ou douze pieds, il me semble qu'il y avait une barrière autour de l'arbre.

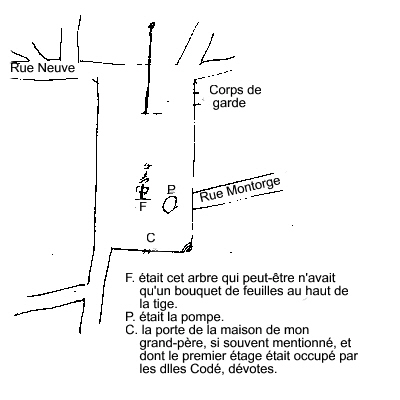

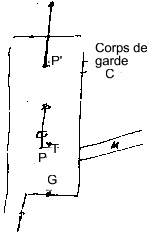

Le danger pouvait venir du corps de garde C dont les soldats se promenaient souvent dans l'espace non pavé de P. en P'.

Quelques passants provenant de la rue Montorge ou de la Grande rue pouvaient nous arrêter. Les quatre ou cinq d'entre nous qui ne tirèrent pas observaient les soldats du corps de garde, peut-être fut-ce là mon poste comme le plus dangereux, mais je n'en ai aucune souvenance. D'autres observaient la rue Montorge et la Grande rue.

Vers les huit heures du soir, il faisait nuit noire, et pas très froid, nous étions en automne ou au printemps, il y eut un moment de solitude sur la place, nous nous promenions nonchalamment et donnâmes le mot à Mante ou à Treillard.

Le coup partit et fit un bruit effroyable, le silence était profond et le pistolet chargé à crever. Au même instant les soldats du poste C furent sur nous. Je pense que nous n'étions pas les seuls à haïr l'inscription et qu'on pensait qu'elle pourrait être attaquée.

Les soldats nous touchaient presque, nous nous sauvâmes dans la porte G de la maison de mon grand-père, mais on nous vit fort bien : tout le monde était aux fenêtres, beaucoup rapprochaient les chandelles et illuminaient.

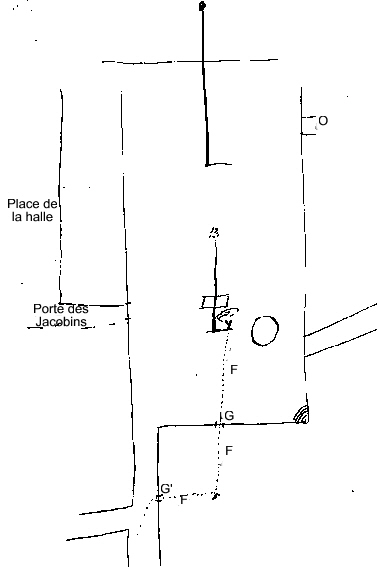

Cette porte G sur la Grenette communiquait par un passage étroit au second étage avec la porte G' sur la Grande rue. Mais ce passage n'était ignoré de personne.

Pour nous sauver nous suivîmes donc la ligne FFF. Quelques-uns de nous se sauvèrent aussi, ce me semble, par la grande porte des Jacobins, ce qui me porterait à croire que nous étions plus nombreux que je ne l'ai dit. Prié était peut-être des nôtres.

Moi et un autre, Colomb peut-être, nous nous trouvâmes les plus vivement poursuivis. Ils sont entrés dans cette maison, entendions-nous crier tout près de nous.

Nous ne continuâmes pas de monter jusqu'au passage au-dessous du second étage, nous sonnâmes vivement au premier sur la place Grenette, l'ancien appartement de mon grand-père, loué actuellement à Mlles Codé, vieilles marchandes de modes fort dévotes. Heureusement elles ouvrirent, nous les trouvâmes fort effrayées du coup de pistolet et occupées à lire la Bible.

En deux mots nous leur dîmes : on nous poursuit, dites que nous avons passé ici la soirée. Nous nous asseyons, presque en même temps on sonne à arracher la sonnette, pour nous nous sommes assis à écouter la Bible, je crois même que l'un de nous prend le livre.

Les commissaires entrent. Qui ils étaient, je n'en sais rien, je les regardais fort peu apparemment.

« Ces citoyens ont-ils passé la soirée ici ?

— Oui, messieurs ; oui, citoyens », dirent en se reprenant les pauvres dévotes effrayées. Je crois que leur frère M. Codé, vieux commis employé depuis quarante-cinq ans à l'hôpital, était avec elles.

Il fallait que ces commissaires ou citoyens zélés fussent bien peu clairvoyants ou bien disposés pour M. Gagnon qui était vénéré de toute la ville à partir de M. le baron des Adrets jusqu'à Poulet le gargotier, car notre trouble devait nous faire faire une étrange figure au milieu de ces pauvres dévotes hors d'elles-mêmes par la peur. Peut-être cette peur qui était aussi grande que la nôtre, nous sauva, toute l'assemblée devait avoir la même mine effarée.

Les commissaires répétèrent deux ou trois fois leur question : « Les citoyens ont-ils passé ici toute la soirée ? Personne n'est-il entré depuis que vous avez entendu tirer le coup de pistolet ? »

Le miraculeux auquel nous songeâmes depuis, c'est que ces vieilles filles jansénistes aient voulu mentir. Je crois qu'elles se laissèrent aller à ce péché par vénération pour mon grand-père.

Les commissaires prirent nos noms et enfin déguerpirent.

Les compliments furent courts de nous à ces demoiselles. Nous prêtâmes l'oreille, quand nous n'entendîmes plus les commissaires nous sortîmes et continuâmes à monter vers le passage.

Mante et Treillard, plus agiles que nous et qui étaient entrés dans la porte G avant nous, nous contèrent le lendemain que quand ils parvinrent à la porte G', sur la Grande rue, ils la trouvèrent occupée par deux gardes. Ces Messieurs se mirent à parler de l'amabilité des demoiselles avec qui ils avaient passé la soirée, les gardes ne leur firent aucune question et ils filèrent.

Leur récit m'a fait tellement l'impression de la réalité que je ne saurais dire si ce ne fut pas Colomb et moi qui sortîmes en parlant de l'amabilité de ces demoiselles.

Il me semblerait plus naturel que Colomb et moi entrâmes à la maison, puisqu'il s'en alla une demi-heure après.

Le piquant fut les discussions auxquelles mon père et ma tante Élisabeth se livraient sur les auteurs présumés de la révolte. Il me semble que je contai tout à ma sœur Pauline qui était mon amie.

Le lendemain, à l'École centrale, Monval (depuis colonel et méprisé), qui ne m'aimait pas, me dit : « Hé bien ! toi et les tiens vous avez tiré un coup de pistolet sur l'arbre de la Fraternité ! »

Le délicieux fut d'aller contempler l'état de l'écriteau : il était criblé.

Les sceptres, couronnes et autres attributs vaincus étaient peints au midi, du côté qui regardait l'arbre de la Liberté. Les couronnes, etc., étaient peintes en jaune clair sur du papier tendu sur une toile ou sur une toile préparée pour la peinture à l'huile.

Je n'ai pas pensé à cette affaire depuis quinze ou vingt ans. J'avouerai que je la trouve fort belle. Je me répétais souvent, avec enthousiasme, dans ce temps-là, et j'ai encore répété il n'y a pas quatre jours, ce vers d'Horace,

Albe vous a nommé, je ne vous connais plus !

Cette action était bien d'accord avec cette admiration.

Le singulier c'est que je n'aie pas tiré moi-même le coup de pistolet. Mais je ne crois pas que ç'ait été par prudence blâmable. Il me semble, mais je l'entrevois d'une façon douteuse et comme à travers un brouillard, que Treillard qui arrivait de son village (Tullins, je pense) voulut absolument tirer le coup de pistolet comme pour se donner le droit de bourgeoisie parmi nous.

En écrivant ceci l'image de l'arbre de la Fraternité apparaît à mes yeux, ma mémoire fait des découvertes. Je crois voir que l'arbre de la Fraternité était environné d'un mur de deux pieds de haut garni de pierre de taille et soutenant une grille de fer de cinq ou six pieds de haut.

Jomard était un gueux de prêtre, comme plus tard Mingrat, qui se fit guillotiner pour avoir empoisonné son beau-père, un M. Martin de Vienne, ce me semble, ancien membre du Département comme on disait. Je vis juger ce coquin-là, et ensuite guillotiner. J'étais sur le trottoir devant la pharmacie de M. Plana.

Jomard avait laissé croître sa barbe, il avait les épaules drapées dans un drap rouge comme parricide.

J’étais si près qu'après l'exécution je voyais les gouttes de sang se former le long du couteau avant de tomber. Cela me fit horreur et pendant je ne sais combien de jours je ne pus manger de bouilli (bœuf).